設立背景

Background

1.「防げたはずの病気で多くの人が苦しんでいる」臨床現場での思い

これまでの日々の臨床現場において、「防げたはずの病気で多くの人が苦しんでいる」という現実を痛感してきました。外来診察においても、若い年齢で生活習慣病を指摘され通院を始めるケースは少なくありません。「防げる病気は確実に防がなければいけない」この思いが原点です。

ここで皆さんに質問です。皆さんが健康に関心を持つのはいつでしょうか?

多くの場合、

・自分自身が病気と診断された時

・自分の家族や友人など近い関係の人たちが病気や怪我を抱えた時

・子供ができた時

などではないでしょうか?言い換えれば、このようなイベントがあるまで、健康や病気に対する現実味がなく、関心を持つのが遅くなってしまっている現状があります。

だからこそ

市民一人一人が普段から自らの体・健康への意識を高め、主体的に健康を維持できるための環境づくり

を私たちは掲げて活動しています。

2. 医師と患者間での医療知識・認識のギャップの縮小を

日々の外来で生活習慣病の多くの患者さんを診察する中で、このような質問をされる方が多くいます。

「薬はいつまで飲むんですか?」「薬やめたいんですけど」

「前から出されて飲んでるんですが、そもそもなんでこの薬は必要なんですか?」

患者さんが薬をできるだけ飲みたくないと思うのは当然であり、我々医師も適切で無駄のない処方をするよう心がけています。

しかし、なぜこのような疑問や不安を患者さんは抱いてしまうのでしょうか?

2つの大きな原因

① 医師側の患者さんに対する説明不足

医療というのは、医師と患者間でのしっかりとしたコミュニケーションを基にした信頼関係の上で成り立つべきものです。

本来、治療を開始する時には、

・患者さんの現状と薬を開始する理由

・薬を無くすという目標に向けて、医師側はどのような検査をどのタイミングで行ない、何を見ていくのか

・薬を無くすという目標に向けて、患者さんはどのような行動をすべきなのか

など、治療の方針と道筋をしっかりと患者さんに示し、我々医師がすること、患者さんがすべきことを明確にして同じ目標に向かって一緒になって治療を続けていくことが大事なのです。

しかし、必ずしもこれが実践されていないのが現状です。それが、診療に対する疑問・不安を生み、医師に対する不信感へとつながります。そして、患者さんによっては薬を中断したり、時には不正確で危険な治療に走ってしまう場合があるのです。この解決には、医師一人一人がしっかりとした意識を持たなければなりません。

② 患者(市民)の基本的な医療知識不足

もう一つの原因は、市民の皆さんの、病気や健康に対する基本的な最低限の医療知識の不足です。もちろん知識を持ち合わせていない市民の皆さんが悪いのではありません。そのような教育の環境が十分に遍く提供されていないことが問題なのです。

よく患者さんは「先生に全てお任せします」とおっしゃりますが、その多くは病気・医学的なことは難しそうでよくわからないからではないでしょうか?

自分自身の体ですから、しっかりと自分の体を主体的に考え現状を把握し、健康を管理していかなければいけません。そのために病気や健康に関する基本的な最低限の医療知識を持つことが必要だと我々は考えています。

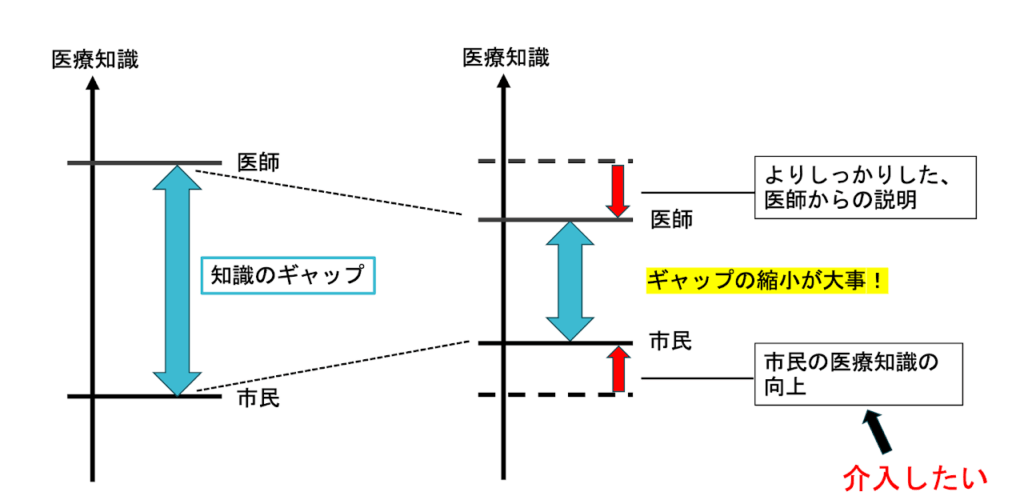

これをわかりやすく示したのが上の図です。

左図のように、我々医療の専門家である医師と市民の医療知識の差(ギャップ)があることは当然です。

しかし、右図のように

① 医師側からの十分な説明 =医師側のラインを患者さん側に引き下げる

② 市民(患者)側が最低限の正しい医療知識を持つ =市民側のラインを医師側に引き上げる

ことによって、この医療知識のギャップをできる限り縮めていくことが大事だと考えています。

医師側患者側双方(上下双方)からのアプローチが、医療知識のギャップ縮小と医師患者間の良好な信頼関係につながり、治療に対する不安を最小限にし、前向きに治療に参加できる素地を作ります。

我々は、学生を含む市民に対する医療教育の普及を通して、この患者側の医療知識の向上に取り組んでいます。

3. 日本の医療費

日本の医療費は、47兆3000億円(令和5年度)で3年連続で過去最高を更新し2040年には80兆円に達するとも言われています。高齢者割合も過去最高を更新し少子高齢化が急速に進行する日本において、医療費は今後も増加し続けるのは自明です。果たしてこの医療の状況は、今後の未来において持続可能なものなのでしょうか?今が良ければいいのではありません。この状況を見て見ぬふりをして、問題を避けていないでしょうか?あぐらをかいて見ているのではなくて、この状況を早急に変えるために行動しなければなりません。

対策として、財源確保のあり方の議論や社会保障制度改革と同時に、そもそもの医療費を抑えなければ元も子もありません。そのために、私たちは純粋に「患者数を減らす=病気になる人の数を減らす」「病気の発症を遅らせる」ことが大事だと考えています。

例えば、45歳で高コレステロール血症とされた人を65歳までその発症を遅らせることができれば、20年分の医療費が浮きます。そして、そもそも65歳以降も発症をさせず健康を維持できければ、生涯医療費はかかりません。とても、単純なことでありますが、起きた病気に対してしっかり対応するreactiveな医療が主眼の現在の日本の医療において、この視点に立った対策は十分とはいえません。今後の時代においてはそもそも病気にさせないというpreventiveな医療の重要性が必ず高まるはずであり、

私たちは医療教育と医療啓発を通じて持続可能な医療社会の実現を目指します。

4. なぜ市民とりわけ学生に対する医療教育なのか?

よく聞かれることがあります。それは、「いまだ病気になっていない大人たちに対して介入することがいいのでは?」ということです。防げる病気を防ぐ上で、未病の大人たちへ医療教育を通して、医療知識の普及を図ることは非常に大事です。

しかし例えば、「健康や病気などについてのセミナーを会社で開催します!」と言っても、参加してくれる人たちはどういう人たちでしょうか?それは、すでに健康意識が比較的高く課題意識がある方々です。本来、知識を身につけてほしい、健康意識を持ってほしい方々たちに届けたいにも関わらず、参加してもらえなければそれは実現できません。

その点で、学校というのは高等教育を含めても、ほとんど全ての学生が確実に教育を受けられる場所です。今後、社会の中心となっていく世代である彼らに対して、医療について学び考えてもらう環境を用意することは、将来の彼らの健康を守り、持続可能な医療社会の実現に向けて非常に重要であると考えています。学生の子どもたちも、自分の身体の成長や部活動の中で人間の身体や医療について関心を持つ機会は多いはずです。

さらに、家庭内での会話を通じて、子供達から親世代・祖父母世代まで、正しい医療知識や健康意識が普及していくことも期待できます。医療に興味を持ち将来医療者になりたいと思ってくれる子供達が増えるかもしれません。

私たちは、子どもたちの未来を守るために、できる限り医療の学びの機会を届けます。

お気軽にお問い合わせください

Contact us →